Il est souvent étrange d’assister à une conférence de presse avant de voir le film dont il y a été question. Soit l’équipe est léthargique et vous imaginez un film soporifique ou avec si peu d’intérêt que même son équipe ne sait pas le défendre, soit elle déborde d’enthousiasme et vous imaginez un film magistral qui se révèle bien souvent en-deçà de ce que vous avez imaginé, (décidément quelle traitresse cette imagination) culpabilisant même de ne pas l’aimer, ce qui fut le cas pour « The Yellow Handkerchief » pour lequel le producteur Arthur Cohn et ses deux acteurs principaux débordaient en effet d’enthousiasme.

Pitch : Trois étrangers solitaires (deux adolescents et un prisonnier venant de terminer sa peine de 6 ans) se retrouvent à traverser la Louisiane en voiture. Au cours de ce voyage, ils apprendront à mieux se connaître et à faire la paix avec eux-mêmes.

Le film alterne entre les séquences du voyage et celles, en flash-back, des circonstances qui ont amené Brett (William Hurt), le prisonnier, à se retrouver en prison.

Le producteur Arthur Cohn a fait le discours de présentation le plus long de l’histoire du festival –et quand je pense que la présentatrice Gennie Godula avait initialement oublié de lui donner la parole…- (il fallait donc doublement que le film soit à la hauteur) répétant ce qu’il avait dit en conférence de presse que ce film « dégage une grande force émotionnelle », qu’on en « ressort enrichi personnellement », qu’il « n’y a pas de petits et de grands films mais des bons et des mauvais » (je vous laisse deviner dans quelle catégorie il classe le sien), nombre de distributeurs l’ayant refusé ne l’estimant pas assez violent. Arthur Cohn remarque ainsi que « 90% des films américains contiennent de la violence. »

Alors certes la Louisiane est magnifiquement filmée, entre industries effroyables et paysages majestueux. Sa chaleur langoureuse et ses tempêtes dévastatrices contribuent aussi à créer une atmosphère, à en faire un protagoniste de l’histoire, à l’image de ses autres personnages : impétueux et sauvages. Certes c’est très louable de vouloir faire un cinéma « qui fait avancer dans la vie » et « non fuir l’existence » mais malheureusement pour que cela fonctionne il faut qu’il y ait cette alchimie indescriptible, cette magie qui vous envahit insidieusement … et j’avoue ici être toujours restée à distance, jamais vraiment embarquée dans ce voyage, dans ce raod movie qui laisse le spectateur sur le bas-côté (même si un certain nombre d’entre eux a été embarqué et emballé).

Pour moi il manquait de truculence, de violence, non pas d’hémoglobine, mais de passion, de cette « intensité et sincérité » que William Hurt dit justement avoir aimé dans le scénario, qui a par ailleurs nécessité deux ans d’écriture.

Les trois personnages se rencontrent d’une manière artificielle et cette impression de fausseté ne m’a pas quittée du début à la fin du film. Les motivations des personnages sont aussi très floues et surtout je n’ai éprouvé ni sympathie ni même empathie pour le personnage incarné par William Hurt, par ailleurs brillamment incarné mais dont l’impétuosité ne justifie pas forcément la violence et encore moins l’amour inconditionnel que lui voue May...qui l’attendra tout de même 6 ans. Un parallèle est effectué entre son histoire avec May (Maria Bello) qui l’a mené en prison et celle des deux adolescents. Les uns et les autres éprouvent des sentiments qui ne transpirent pas à l’écran, qui ne trouvent pas de justifications. Même si les sentiments ne sont évidemment pas toujours explicables, ils doivent au moins être crédibles.

C’est très bien de vouloir démontrer que « dans la vie on a toujours une deuxième et une troisième chance » et qu’il faut « toujours se battre », encore faut-il comprendre les raisons du combat.

Un mouchoir jaune déjà envolé et enterré dans les abysses de ma mémoire. Reste une intention louable, la passion de son équipe, la beauté ensorcelante et presque inquiétante de la Louisiane, l’obstination de son producteur à l’image de son film qui aspire à démontrer qu’il ne faut jamais abandonner…ce n’est déjà pas si mal. A défaut d’avoir été embarquée dans ce voyage, j’en ressors au moins en ayant envie de parcourir la Louisiane et de me laisser envoûter par sa sublime étrangeté…

Avant la projection fut remis le prix littéraire de ce 34ème Festival du Cinéma Américain de Deauville, décerné après le mi-pathétique, mi-touchant galimatias du fondateur du festival André Halimi (interrompu par une Gennie Godula consternée), attribué à François Forestier pour « Marilyn et JFK ».

Demain, je ferai le bilan de la compétition (j’aurai vu 10 films sur 11 et non 9 sur 10 comme je vous le disais hier) et j’évoquerai mon coup de cœur « American son » projeté hier, sans doute le meilleur des plaidoyers contre la guerre en Irak qui pourrait bien figurer au palmarès.

J’évoquerai également mes 3 autres favoris : « Ballast », « Gardens of the night », et « Snow Angels », une compétition variée, malgré des thèmes communs, et de grande qualité cette année.

Quant aux commentaires, j’y répondrai après le festival quand j’aurai un peu plus de 10 minutes pour écrire un « article »… : -)

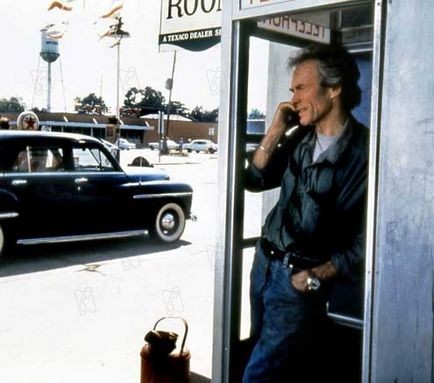

L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.

L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.